2023年3月,环境领域顶级期刊Water Research在线发表了课题组关于污泥磷回收的研究成果(Liang Yang#, Xiao Guo#, Sha Liang*, Fan Yang, Mingxuan Wen, Shushan Yuan, Keke Xiao, Wenbo Yu, Jingping Hu, Huijie Hou, Jiakuan Yang. A sustainable strategy for recovery of phosphorus as vivianite from sewage sludge via alkali-activated pyrolysis, water leaching and crystallization. Water Research, 2023, 233, 119769)。该论文以华中科技大学环境与工程学院为第一完成单位,杨亮、郭晓硕士生为论文的共同第一作者,梁莎副教授为论文的通讯作者。Water Research作为环境领域的权威国际期刊,2022年公布的最新影响因子为13.400。

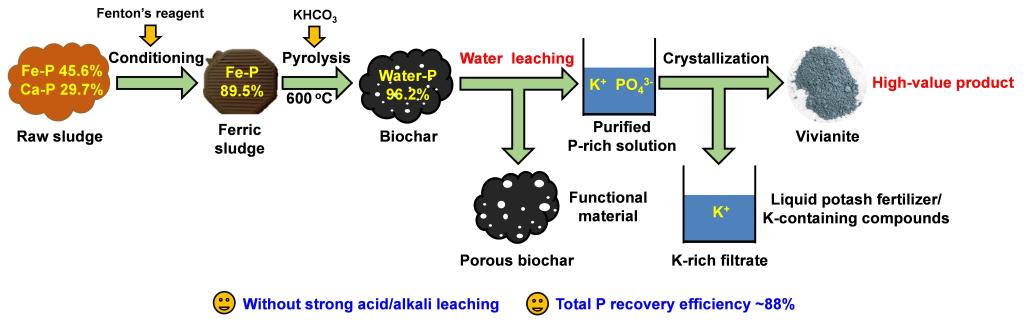

本研究以从污泥中高效回收磷为目标,依据K和Na等碱金属元素在热处理条件下对磷元素有很强的亲和力,可以形成水溶性碱金属磷酸盐的机理,提出了一种通过碱活化热解-水浸-结晶法从污泥中回收磷的可持续策略。在碱活化热解过程中,污泥中的难溶性金属磷酸盐(FePO4、AlPO4、Ca3(PO4)2)可以转化为生物炭中的水溶性碱金属磷酸盐,因此通过水浸法即可从生物炭中高效提取磷,所得富磷液经除杂后可制备高附加值产品蓝铁矿,实现污泥中磷的高值化回收,同时可同步制备多孔生物炭功能材料,以及回收营养元素钾。该路线流程如图1所示。

图1 通过碱活化热解-水浸-结晶法从污泥中回收磷的可持续策略

以原泥(RS)和Fenton调理污泥(FS)为热解原料,比较了在不同温度下污泥直接热解和KHCO3活化热解分别所得生物炭中不同磷形态的分布,发现两种污泥经KHCO3活化热解所得生物炭中水溶性磷占总磷含量的比例显著高于直接热解获得的生物炭样品,且Fenton调理污泥经KHCO3活化热解所得生物炭中水溶性磷占总磷含量的比例更高,这是因为Fenton试剂中的Fe元素提高了调理污泥中Fe-P的含量,且在KHCO3与污泥中主要金属磷酸盐的反应中,FePO4和KHCO3反应的ΔG最小,因此Fe-P更容易转化为K3PO4,从而提高了生物炭中的水溶性磷含量。Fenton调理污泥经KHCO3活化热解(50 wt% KHCO3,600 oC)所得生物炭的水浸液中磷浸出率达96.60%,且其中杂质元素、重金属和溶解性有机物等含量相对较低,被用于进行后续磷回收。经除杂结晶后,从水浸液中回收得到了高纯蓝铁矿产品。从污泥中的磷到最终合成的蓝铁矿产品,整个过程的总磷回收率达88.08%。本研究填补了污泥热解与磷回收有效结合的技术空白,为缓解磷危机、实现从市政污泥中回收高附加值产品蓝铁矿提供了一条具有前景的可持续途径。

课题组长期致力于污泥处理处置与资源化研究,近年来在污泥磷回收方向也开展了大量相关实验研究,包括从污泥焚烧灰中酸浸回收磷(Water Research, 2019, 159: 242-251;Resource Conservation & Recycling, 2021, 169: 105524)、污泥热解制备多孔生物炭及同步回收磷(Resource Conservation & Recycling, 2022, 176: 105953)、铁基生物炭从污泥厌氧消化液中回收磷(Water Research, 2020, 174, 115629)等。团队近期还承担了国家长江生态环境保护修复联合研究中心课题“磷石膏综合利用技术实证”(2022-LHYJ-02-0301)和湖北省生态环境厅项目“长江中游磷石膏无害化处置及环境风险防范研究”(2022HB-03)项目,将针对长江流域磷污染控制开展深入研究。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119769